天体物理学において宇宙線の加速機構の解明は重要なテーマの一つである。最近、 カニ星雲、Mrk421やMrk501等の活動的銀河核からTeV領域のガンマ線が検出されているが、 ガンマ線の親は超高エネルギー電子であり、これら電子が低エネルギー光子を 逆コンプトン効果で高エネルギーにたたき上げたものと考えられている。 すなわち、宇宙線の大部分を占める陽子や原子核の加速源は未だ謎である。 太陽は地球に最も近い位置にある粒子加速源である。太陽フレアではイオンと 電子の加速が瞬時に起っている。電子加速については、電波、X線、ガンマ線 の観測によってその解明が進んでいる。しかし、陽子、ヘリウム、原子核の 加速についてはよく分かっていない。これらイオンの加速についての情報は 核破砕過程で作られる中性子を観測することによって得られる。 太陽の活動はすでに活発な時期に入っており、2002年頃にピークを向かえる。 この時期に多数の太陽フレアが起こることが期待される。本研究では、太陽フレアに伴う 太陽中性子を観測することにより、太陽宇宙線の加速機構、太陽フレア現象など の解明を行なう。

研究内容本研究での太陽中性子観測装置は、中国、チベット自治区、羊八井高原 (4300 m)にある 国際宇宙線観測所 に建設され、 太陽中性子観測ネットワーク の一つとして観測が行なわれている。 太陽中性子観測ネットワークとは、太陽フレアーによって発生した高エネルギー 中性子を観測することを目的として、世界の6個所に置かれた中性子望遠鏡のネット ワークである。この観測は、名古屋大学太陽地球環境研究所が中心となって 進めており、現在 東京大学宇宙線研究所乗鞍観 測所とハワイのマウナケア観測所、ボリビアのチャカルタヤ、アルメニアのアラガッツ、 スイスのゴルナグラットにそれぞれ装置が 建設され、観測が行なわれている。 太陽活動期といえども太陽フレアーによる高エネルギー中性子の 発生頻度は少ない。この稀にしか起こらない現象を確実に観測するためには、太陽を 常時観測している必要がある。一方地球に突入した高エネルギー中性子は大気に よって急激に減衰し、大天頂角の中性子は観測することが出来ない。従って地球 上に置かれた太陽中性子望遠鏡の観測可能な時間にも制限がある。現在世界各地に置かれた6 つの観測装置により24時間の観測が可能となっている。

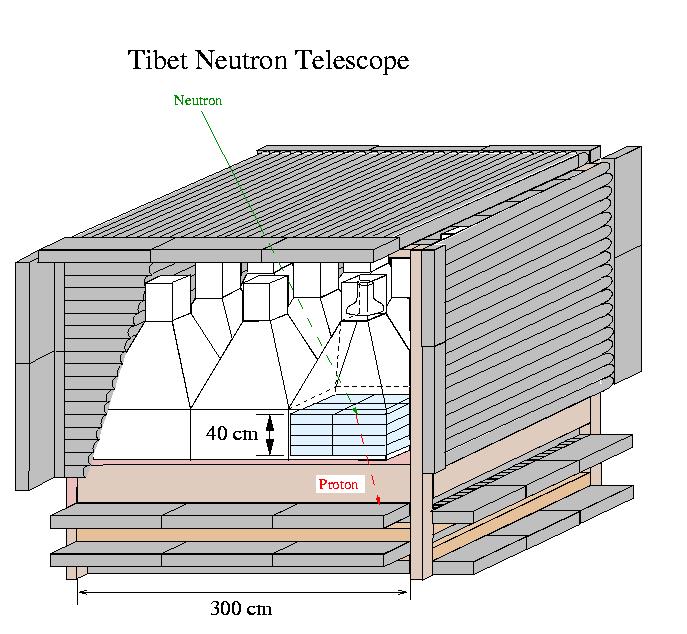

チベット中性子望遠鏡

チベットに建設された太陽中性子望遠鏡の概要は以下

のようになっている。

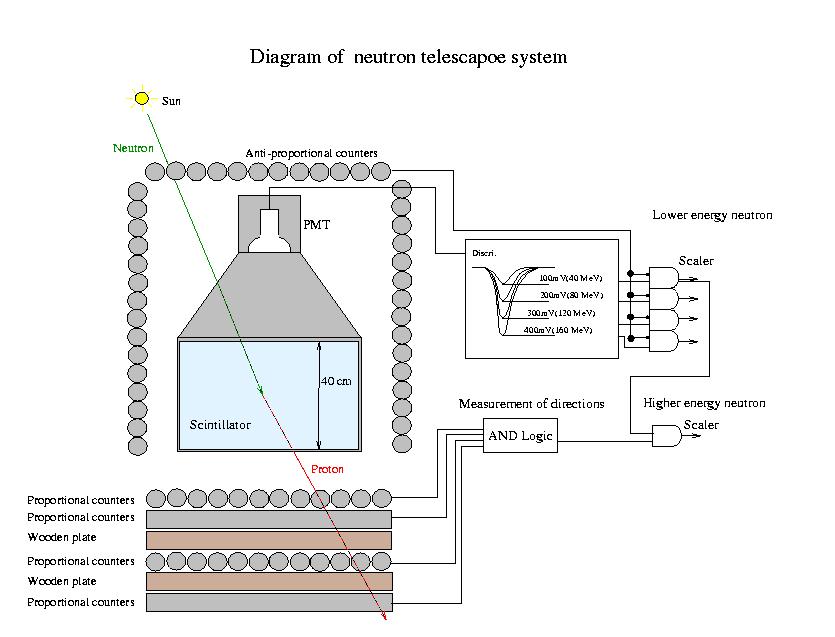

望遠鏡はシンチレーシ

ョンカウンターと比例計数管、厚さ10 cmの木材から構成されている。シンチレータは

40 cmの厚さで、総面積は9 平米である。その下にX方向Y方向の2層の比

例計数管が置かれている。更にその下層に木材と比例計数管がそれぞれ二層ずつ交互

に置かていれる。また、シンチレーションカウンターの周りには荷電粒子除去用の比例計数管が設置されている。

装置に入射した高エネルギーの中性子はシンチレータと相互作

用し、陽子を発生させる。この陽子のエネルギーと到来方向を測定することにより、

入射中性子のエネルギと到来方向が求められる。低エネルギーの粒子については、

シンチレータ内で発生した光量からエネルギーを決め、高エネルギーのものについ

ては下層の比例計数管と木材からなるカロリーメータによって求める。またこの時、

4層の比例計数管によって陽子の方向が同時に求められる。

チベットでの装置の建設

は98年夏に行なわれ、同年秋から連続観測に入った。