|

|

宇宙線研究とは 宇宙線研究とは |

- 宇宙線

-

宇宙線は1912年にオーストリアの物理学者 Victor Hess

(ヘス)により発見されました。ヘスは後にこの仕事によりノーベル物理学賞を授与されています。宇宙線は主として陽子やその他の原子核であり、光速に近い速さで走しっています。

その発見以来、 宇宙線がどこからやってくるのか、粒子がこのような速さにいかにして加速されるのかという問題は科学者達の論争の的となっています。

超新星残骸は長い間高エネルギー宇宙線の起源と考えられていますが、その明確な証拠は現在に至る

まで得られていません。

(Donald Savage, Headquarters, Washington, DC)

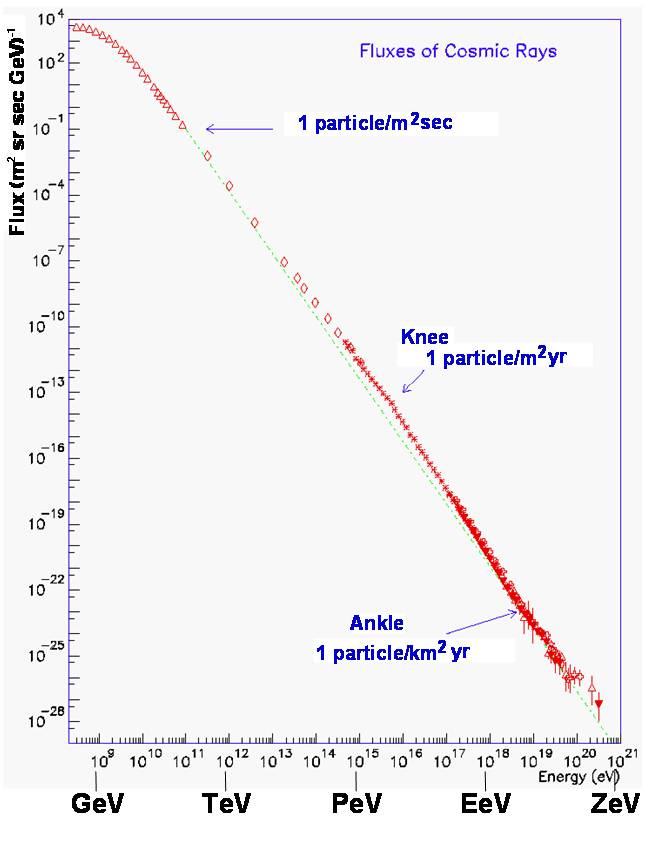

宇宙線の持つエネルギーは、人工的には到達し得ない高エネルギーにおよび、1粒子あたり1020電子ボルトに達します。このような超高エネルギーは激しい天体の活動と関連した物理現象により生まれるものと推測され、現在盛んに研究されています。

- 宇宙線観測

-

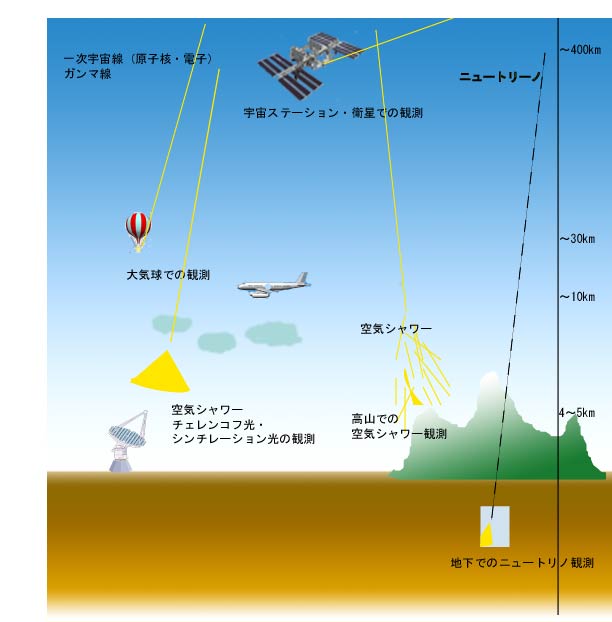

宇宙線は地球大気に突入すると、空気の原子核(酸素、窒素)と相互作用して多くの2次粒子を生成します。それらはパイ中間子やその崩壊により生まれる光子、ミュー粒子などです。光子はさらに電磁シャワーを作り出し、これらの大量の粒子群が地上に達し空気シャワーと呼ばれます。空気シャワーの観測は、地上や高山に多くの検出器を設置して行われます。透過性の高いミュー粒子やニュートリノなどは地下に設置した検出器により観測が行われます。また、大気で反応する前の宇宙線を直接観測するためには、バルーン、人工衛星などに検出器を乗せて観測します。

当研究室では、東京大学宇宙線研究所をはじめとする全国の大学および中国科学院との共同研究により、チベットの羊八井(ヤンバージン)高原(標高4300m)で空気シャワーの観測を行っています( TibetASγプロジェクト)。また、 宇宙ステーションでの宇宙線直接観測を目指して CALETプロジェクトに参加しています。

|

|